一、国产 AI 芯片:2025 年值得期待,这 3 点是关键

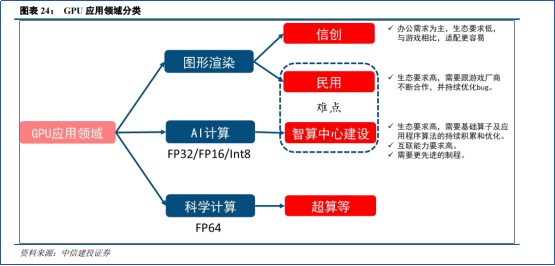

聊到国产 AI 芯片,首先得知道,GPU(AI 芯片里的重要角色)有俩核心本事:图形渲染和并行计算,靠着超多运算单元,特别适合算得多、能拆分的任务。不过对国内厂商来说,俩领域的 “生态” 是个大挑战:

1.民用端(比如游戏):得跟大型游戏厂商合作适配,背后要做大量生态支持,毕竟买单的主要是游戏爱好者;

2.智算端:要求更高,既需要持续积累优化基础算子、应用算法,还得有强互联能力,而且海外限制先进制程,也拖慢了国内 AI 芯片的更新速度。

大家可能会问,国内厂商咋才能突出重围呢?关键看三点:

1.出货量得够:研发成本太高了! 一款国产 AI 训练芯片,研发要 2 年、500 人以上,光人员费用就 8 亿(500 人 ×80 万 / 人 ×2 年),加上 7nm 流片 1500 万美金、EDA 和 IP 几千万美金,总共得投 10 亿。按单价 7 万、毛利率 50% 算,至少卖 3 万片才能分摊成本;

2.得建自己的生态:别长期依赖别人 短期兼容英伟达 CUDA 能少走弯路,但长期看,完全靠 CUDA 会被别人的节奏绑住,尤其是互联网大厂,得慢慢走出自己的生态路;

3.产品力是核心:做 “产品” 不是做 “项目” 重点要抓住互联网客户,得让产品真正满足市场需求,而不是只做单一项目。

二、自动驾驶芯片:国产力量正在加速冒头

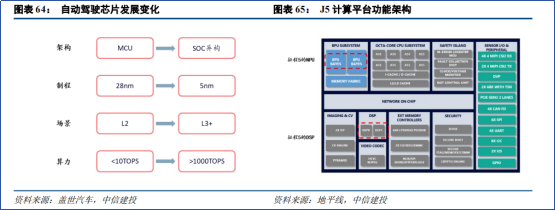

自动驾驶芯片靠的是 “CPU+GPU+NPU” 的 SoC 组合方案,核心看 NPU 和 ISP/DSP:

以前的汽车芯片是单一 CPU(MCU),面对复杂的自动驾驶根本不够用;现在的 SoC 方案融合了通用计算、图形加速和专用加速,能高效处理海量数据,满足实时决策需求;

NPU 管算力:自动驾驶级别每升一级,算力需求至少涨 10 倍 ——L2 要几十 TOPS,L3 要几百 TOPS,L4 直接要几千 TOPS;

ISP/DSP 管图像处理:ISP 先做数据准备和预处理,保证数据质量;DSP 再做高级处理,比如识别目标、检测道路。

目前行业里,英伟达是全球顶尖水平:2023 年 9 月发布的 Thor 芯片,有 1000 TOPS(单片)和 2000 TOPS(双片)两个版本。

2025 年量产,还搭了新的 Blackwell 架构(专门适配大模型、生成式 AI),不管是 AI 算力(能实现驾舱融合)还是 4 纳米工艺(降功耗、减成本),都比同期其他厂商的产品(大多低于 1000 TOPS)领先一大截。

不过外资现在还占大头,但国产已经开始突围:

1.2023 年智驾域控芯片装机量前四是特斯拉 FSD(34.4%)、英伟达 Orin(32.6%)、Mobileye EyeQ4H(5.7%)、EyeQ5H(5%),特斯拉和英伟达占了近七成;

2.国产厂商里,地平线 2023 年出货 20 万颗、市占率 6.1%(排第三),华为 2024 年上半年市占率 10.5%(也排第三);

3.以前很火的 Mobileye,因为 “黑盒模式”(不开放太多权限)和性能扩展不如英伟达,不少厂商开始自研或转用英伟达,现在中国区订单也在降,市场被国产慢慢蚕食。

三、几个需要留意的小风险

1.北美经济可能衰退,国际环境变了会影响供应链和海外业务;

2.芯片紧缺可能拖慢生产交付,导致出货没达到预期;

3.信息化、数字化的需求和投入可能不够,市场竞争变激烈还会让毛利率下滑;

4.原材料涨价、汇率波动会影响成本和收益;

5.大模型算法更新效果不好,或汽车、工业智能化进展慢,都会拖累芯片落地。

未经允许不得转载:财富在线 » 3 万片回本线突破:国产 AI芯片 2025 盈利拐点抢先看

财富在线

财富在线 财富在线:春晚炸场+机构看好!这波机器人利好别错过!

财富在线:春晚炸场+机构看好!这波机器人利好别错过! 财富在线:AI应用大利好突袭,两大主线引领节后“红包”行情

财富在线:AI应用大利好突袭,两大主线引领节后“红包”行情 财富在线:吞“铜”巨兽?AI算力基建抬升有色金属需求

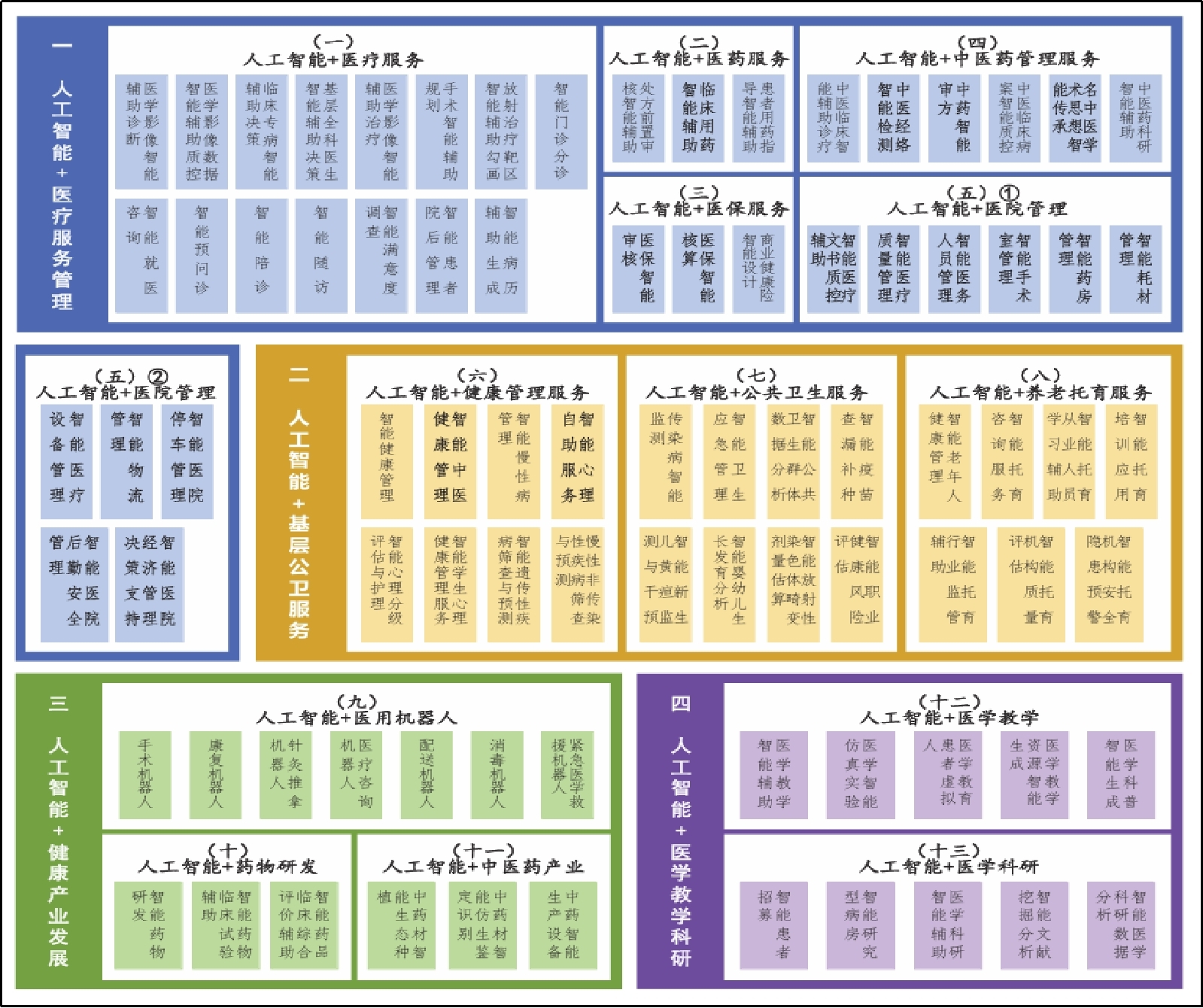

财富在线:吞“铜”巨兽?AI算力基建抬升有色金属需求 财富在线:医疗AI双突破!AI应用落地潮,3条主线锚定机遇

财富在线:医疗AI双突破!AI应用落地潮,3条主线锚定机遇

评论前必须登录!

登陆 注册