众多行业专家齐聚一堂,深入探讨机器人在生产与生活中的创新应用,为机器人板块的未来发展描绘出了一幅极具潜力的蓝图,为投资者带来了新的希望与机遇。机器人板块正迎来多维驱动的发展机遇,其产业逻辑与投资价值值得深入解析。

一、技术突破:从“感知世界”到”自主行动”

机器人智能化升级的核心路径已逐渐清晰。中国工程院院士倪光南提出的”AI+空间计算”融合范式,正在重构物理世界与数字世界的交互逻辑。通过脑-眼-行动协同系统,机器人正突破传统自动化边界,向”能看见、可理解、会行动”的智能主体演进,这一技术跃迁为新质生产力落地提供了硬件载体。

上海交通大学教授高峰则从具身智能角度指出,机器人”灵魂”的塑造需要双重能力支撑:一方面是”望闻问切”式的感知体系,涵盖语音交互、力觉识别等多维输入;另一方面是动态决策能力,如自主判断任务优先级的柔性应变。这种技术要求倒逼行业突破传感器精度、算法迭代等关键瓶颈,而头部企业的研发投入已显现成效——优必选的自主换电系统、赛博格机器人的高危环境适配技术,均体现了感知与决策能力的融合创新。

二、市场格局:工业根基稳固,应用边界拓展

全球机器人产业的增长韧性在数据中得到印证。世界机器人协会统计显示,2009-2024年间全球工业机器人装机量增长7倍,中国作为核心市场,近年年均装机量稳定在30万台左右。工信部数据进一步显示,2025年上半年我国机器人产业营收同比增长27.8%,工业机器人产量增速达35.6%,连续12年保持全球最大市场地位。

市场潜力仍待释放,ABB机器人中国研究中心负责人张佳帆指出,当前工业机器人仅覆盖30%以下的工业场景,汽车制造、电子组装等领域的深度应用与化工、建筑等行业的渗透不足形成鲜明对比。这种结构性差异恰恰构成市场增量空间——随着AI算法与机器人本体的融合加深,食品加工、物流仓储等细分场景的自动化改造需求将加速释放。

三、产业演进:协同共生而非替代

工业机器人与人形机器人的关系重构,成为产业升级的重要命题。中联重科中科云谷首席执行官曾光的观点颇具代表性:两者并非迭代替代,而是围绕制造业”提质增效、降本减存”核心目标形成协同。从”程控机器人+本地控制”到”具身智能+工业互联网”的技术演进路径表明,产业需求正推动机器人从单一工具向智能生态节点转变。

上海电气”溯元”机器人在高强度装配场景的应用案例显示,人形机器人的优势不在于替代现有工业机械臂,而在于填补非结构化环境下的作业空白。这种互补性使得产业资源能够形成合力——2025年上半年,我国人形机器人相关融资额同比增长42%,资本更倾向于投资能与现有工业体系兼容的技术方案。

四、政策与前景:千亿赛道的长周期机遇

北京”突破100项关键技术、培育千亿集群”与上海”三百目标”(百家企业、百大场景、百件产品)的规划,形成南北呼应的产业布局。政策红利已开始转化为市场动能:2025年二季度,机器人核心零部件国产化率提升至68%,较去年同期提高9个百分点。

长期来看,摩根士丹利预测到2050年全球人形机器人市场规模将突破5万亿美元。智澄AI创始人胡鲁辉的判断尤为关键:只有当机器人在速度、力量或智能上实现”过人”能力时,产业才会迎来质变。这意味着投资需要穿越技术迭代周期,聚焦传感器、运动控制等硬核赛道。

综合行业观点来看,机器人板块正处于快速发展的关键时期。AI技术的不断进步为机器人提供了更强大的“大脑”,使其能够更好地感知和理解世界。同时,随着工业机器人应用场景的不断拓展以及人形机器人技术的逐步成熟,机器人将在制造业以及其他领域发挥越来越重要的作用。未来,机器人板块有望在技术创新和市场需求的双重驱动下,迎来更广阔的发展空间。

未经允许不得转载:财富在线 » 专家言说——聚焦创新应用,共话机器人赛道

财富在线

财富在线

财富在线:春晚炸场+机构看好!这波机器人利好别错过!

财富在线:春晚炸场+机构看好!这波机器人利好别错过! 财富在线:AI应用大利好突袭,两大主线引领节后“红包”行情

财富在线:AI应用大利好突袭,两大主线引领节后“红包”行情 财富在线:吞“铜”巨兽?AI算力基建抬升有色金属需求

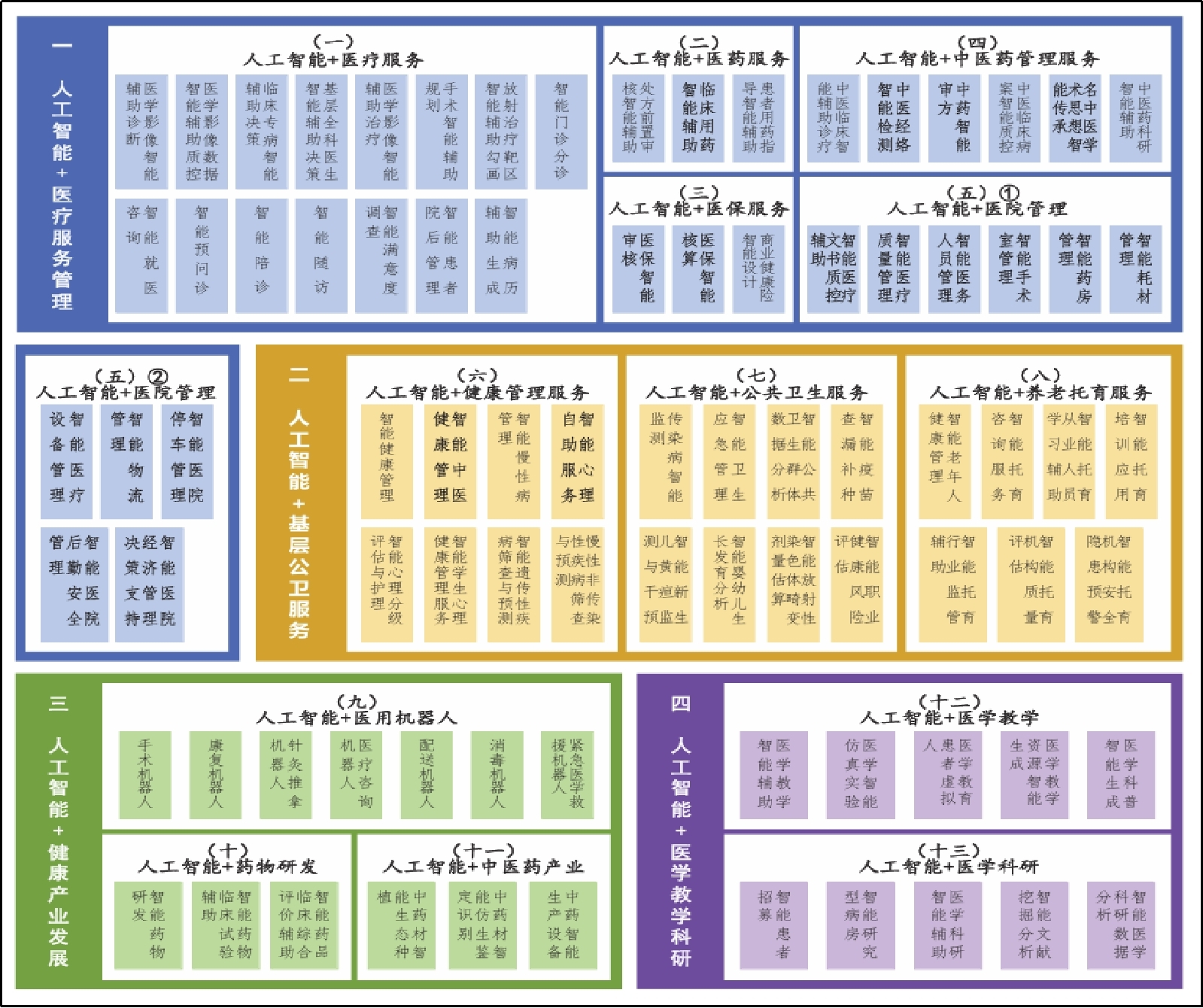

财富在线:吞“铜”巨兽?AI算力基建抬升有色金属需求 财富在线:医疗AI双突破!AI应用落地潮,3条主线锚定机遇

财富在线:医疗AI双突破!AI应用落地潮,3条主线锚定机遇

评论前必须登录!

登陆 注册