可控核聚变板块近期呈现反复活跃态势,市场关注度持续攀升。今日开盘,截至发稿,板块上涨0.66%,近一周板块涨幅高达13.55%。

当前全球范围内核聚变项目建设全面提速,技术突破与项目落地密集涌现,产业已进入密集催化期,为板块持续活跃提供了坚实支撑。

一、全产业链拆解:三大环节锁定风口企业

可控核聚变的核心商业模式是发电,其产业链清晰划分为上游原材料、中游核心设备、下游应用三大环节,各环节分工明确、协同紧密,共同推动聚变技术从实验室走向产业化。

二、上游:原材料——聚变反应的“基础燃料与核心材料”

上游原材料是保障核聚变装置稳定运行的“基石”,直接决定装置的耐高温、耐辐射与能量约束能力,主要涵盖四大类别:

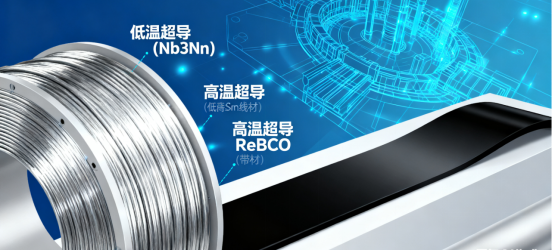

(一)超导材料:分为低温超导(Nb3Sn)与高温超导(ReBCO)

低温超导用于制造传统磁约束装置的超导磁体,国内西部超导具备全流程生产能力,已供应中国环流器系列、BEST项目超导线材。

高温超导是新一代磁体核心材料,可提升约束效率,永鼎股份是国内唯一实现第二代高温超导带材量产的企业,应用于多个重大聚变项目。

(二)反应原料:以重水(含氘)、Li6为主

是聚变反应的“燃料”——氘提供聚变原子核,Li6用于产氚。中国核电在核聚变研发中主导重水(氘)的应用与技术攻关,是该领域核心参与者。

(三)结构材料:关键为钨、铜(钨铜复合材料)

用于制造“第一壁”“偏滤器”,抵御1亿℃等离子体冲击。安泰科技为EAST提供钨铜偏滤器,子公司还研制了BEST项目钨铜复合片;斯瑞新材的高强高导铜合金则应用于聚变装置核心部件。

(四)其他材料

包括特种钢材、特种气体,主要用于构建真空室、保障反应环境稳定。合锻智能、上海电气等企业供应真空室用特种钢材,并参与装置结构件制造。

二、中游:核心设备——聚变装置的“心脏与骨架”

中游是产业链核心环节,设备成本占聚变实验装置总建设成本的55%(数据来源:FIRE官方),直接决定核聚变反应的“约束效率”与“运行稳定性”,关键设备及代表厂商如下:

(一)超导磁体:堪称核聚变装置的“电磁心脏”,通过强磁场约束1亿℃高温等离子体,避免与容器壁接触。

(二)偏滤器:作为“等离子体废气处理站”,负责排出反应产生的杂质与热量,是装置的“损耗核心”。

(三)第一壁与真空室:第一壁是直接面对等离子体的“防护盾”,真空室则构建反应所需的真空环境。

三、下游:应用——聚变能量的“最终落地场景”

下游以“核电厂与运营商”为核心,是聚变能量转化为“可使用电能”的最终环节,目前国内外头部能源企业已提前布局:

国内主要参与者:中国核电、中国广核、国家电投、华能集团等“国家队”,依托多年核电运营经验,牵头聚变电站的规划与落地。

产业延伸趋势:除核心的并网发电外,未来聚变能量还可应用于高温制氢、工业供热等领域,但当前阶段仍聚焦“并网发电”,目标是替代化石能源与传统核电,重构全球能源格局。

四、未来趋势与核心关注点

可控核聚变目前处于“工程验证向商业化过渡的关键期”,全球35家受访聚变商业公司中,89%看好2030年代末前实现并网发电。

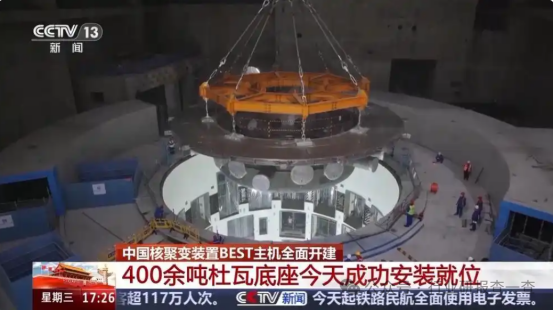

BEST项目(合肥紧凑型聚变能实验装置):2025年10月完成“400吨杜瓦底座毫米级精准落座”,主体工程进入部件安装加速期,目标2030年演示发电。

未来核心关注点集中在三大方向:

(一)设备供应商动态:

跟踪ITER项目核心部件交付进展,以及BEST、CRAFT等国内新装置的设备供应商(如西部超导、联创超导、国光电气等),这类企业将直接受益于项目落地。

(二)关键技术突破:

重点关注高温超导磁体效率提升、氢硼聚变(无中子污染)技术成熟度,以及聚变堆“第一壁”材料耐辐射性能优化,这些技术突破将加速产业化进程。

(三)产业协同深化:

观察“国家队”与民营企业的协作情况(如中核创新联合体、聚变产业联盟),推动核心技术国产化替代,降低产业链成本,提升整体竞争力。

可控核聚变不仅是“能源革命的终极方向”,其完整产业链已展现清晰的产业化路径。

当前中国在技术、项目、资本布局上均走在全球前列,2030年“点亮第一盏核聚变灯”的目标并非遥不可及。

未经允许不得转载:财富在线 » 89%看好可控核聚变!重点聚焦这3大核心、3大关键设备……

财富在线

财富在线 财富在线:假期利好爆了,这些板块或迎“红包”行情,AI应用、有色金属、机器人等

财富在线:假期利好爆了,这些板块或迎“红包”行情,AI应用、有色金属、机器人等 财富在线:春节假期利好密集催化,AI应用或迎节后“开门红”行情

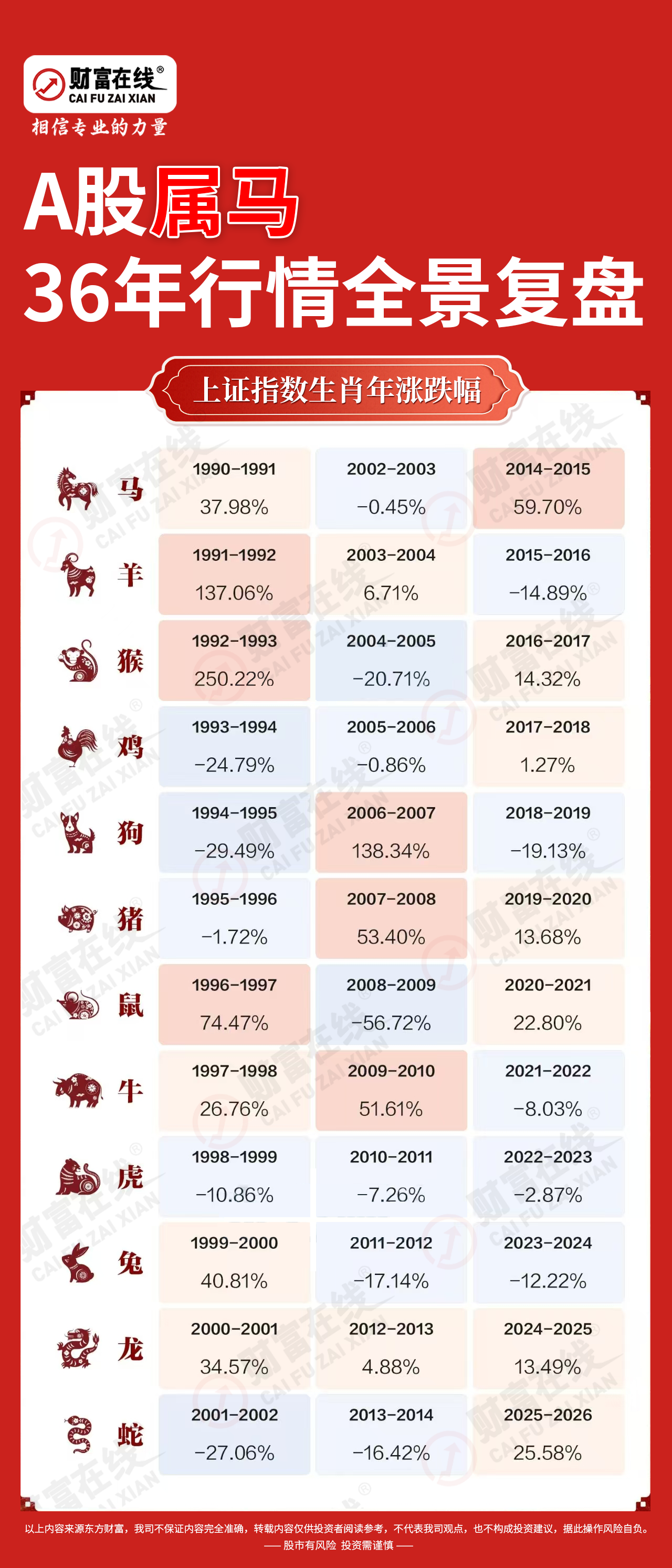

财富在线:春节假期利好密集催化,AI应用或迎节后“开门红”行情 财富在线:A股本命年要来了,上个马年沪指大涨近60%

财富在线:A股本命年要来了,上个马年沪指大涨近60% 财富在线:别错过!AI应用商业化提速,2大核心赛道领跑

财富在线:别错过!AI应用商业化提速,2大核心赛道领跑

评论前必须登录!

登陆 注册